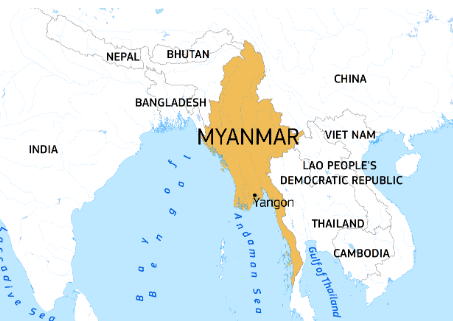

Preoccupati dal conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, focalizzati su ciò che avviene nei dintorni di Taiwan, l’occidente ignora la portata di ciò che sta avvenendo in Myanmar, paese del sud-est asiatico che si affaccia sull’oceano indiano, con circa duemila chilometri di confine con la Cina.

Il 27 ottobre 2023 c’è stata una svolta nella guerra civile in corso. Alcuni gruppi ribelli che si oppongono al regime golpista (che ha preso il potere nel 2021) hanno lanciato un’offensiva coordinata contro la giunta militare al potere, nota come “Operazione 1027”.

L’azione ha coinvolto l’Esercito di Liberazione Nazionale di Ta’ang, l’Esercito dell’Alleanza Nazionale Democratica del Myanmar e l’Esercito di Arakan. Pochi giorni dopo (il 7 novembre) altri gruppi ribelli (Fronte nazionale di liberazione popolare Karenni, Esercito Karenni e la Forza di difesa delle nazionalità Karenni) hanno messo in atto un’altra operazione congiunta contro il governo golpista (Operazione 1107). Nel corso delle settimane i gruppi insorti hanno attaccato le infrastrutture nord-orientali che collegano il paese alla Cina e a ovest la regione di Rakhine nella quale si trova uno dei porti che rientrano nel progetto CMEC (China-Myanmar-Economic-Corridor, importante arteria della Belt and Road Initiative). Si contano circa 150 basi militari conquistate in poco più di 6 settimane.

Il 9 novembre il presidente della giunta militare ha avvertito che il paese rischia di disgregarsi se il governo non riuscirà a sedare le rivolte. Un messaggio che, pur riflettendo una possibilità concreta, cerca anche di attirare l’attenzione degli attori esterni che non desiderano assistere alla frammentazione del paese.

Chi ha un minimo di conoscenza di quei territori sa bene che l’instabilità regna sovrana da decenni. Dal 1948 (data dell’indipendenza dalla Gran Bretagna) ad oggi, il Myanmar ha registrato numerosi scontri interni e cambi di regime. Un paese estremamente disomogeneo, composto da innumerevoli minoranze etniche che da sempre reclamano indipendenza o maggiore autonomia.

Perché dunque scandalizzarsi oggi per qualcosa che, drammaticamente, non rappresenta nulla di nuovo? Per lo stesso motivo per il quale ciò che oggi sta accadendo in Medio Oriente (pur non essendo una novità), dato il contesto internazionale, assume tutto un altro significato. Tuttavia, mentre il conflitto tra Israele e Hamas si è immediatamente collocato all’interno di una disputa più ampia – che vede altri protagonisti come USA, Cina, Iran e Russia – quel che sta accadendo in Myanmar ha ancora una portata locale.

Riteniamo però che oggi, a differenza del passato, è improbabile che questa crisi potrà rimanere esclusa dalla partita globale.

Per motivare tale ipotesi è necessario fare alcuni passi indietro così da collocare in maniera più precisa ciò che sta accadendo oggi.

Com’è ovvio secondo la grammatica strategica, da sempre i paesi dell’Indocina mantengono un atteggiamento ambivalente nei confronti del colosso cinese: da un lato ne sono inevitabilmente attratti per via dei benefici economici e di sicurezza che essa può garantire; dall’altro ne sono terribilmente preoccupati, poiché l’apertura alla Cina rischia di tramutarsi in un assoggettamento alla sua volontà (diretta o indiretta). Il Myanmar non fa eccezione.

Per questo motivo il colpo di stato del 2021 non è stata di certo una bella notizia per l’Impero del Centro, il quale era riuscito finalmente ad intrattenere ottimi rapporti con il governo spodestato, tanto da firmare nel 2017 l’accordo per il CMEC che avrebbe permesso alla Cina di aggirale lo stretto di Malacca e affacciarsi direttamente sul golfo del Bengala, evitando (in parte) il contenimento statunitense.

Inizialmente, dunque, Pechino non ha quanto accaduto nel 2021.

Nonostante non abbia mai condannato esplicitamente il regime né richiesto il ritorno ad un governo civile, ha rifiutato in un primo momento di interloquire con i vertici militari, considerati troppo imprevedibili e inaffidabili.

Va notato, inoltre, che tra le cause che hanno portato al colpo di stato vi è anche un forte sentimento anti cinese in buona parte della popolazione, rintracciabile nell’accusa rivolta al precedente governo, reo di aver messo a rischio l’indipendenza del paese a causa delle strette relazioni intrattenute con Pechino.

Così, in una prima fase, si ebbe uno strano allineamento tra Stati Uniti e Cina i quali raggiunsero un accordo per impedire alla giunta di assumere un seggio all’ONU.

I due erano ovviamente spinti da motivazioni diverse: gli USA vedevano nella giunta un tentativo di unire e stabilizzare il paese con la forza, convinti che questo potesse giovare in un secondo momento alla Cina, visti gli enormi interessi che la legavano paese; la RPC, dal canto suo, vedeva nella giunta il rischio di perdere ciò che era stato costruito col governo precedente e, allo stesso tempo, che la presenza della giunta militare provocasse nuove lotte e guerre intestine generando instabilità e mettendo così a rischio i progetti in campo.

Come è evidente, non c’è bianco o nero in Myanmar. La stessa Cina sostiene da tempo (con fondi e armi) alcuni gruppi etnici (principalmente confinanti con la Cina stessa) allo scopo di mantenere un’influenza interna al paese che spinga per il rapporto cordiale con la Cina.

Ma in un contesto di rivalità internazionale tra le due super potenze, l’allineamento tra Washington e Pechino sul dossier birmano era destinato a terminare. E così avvenne nell’ultimo anno.

La Cina nel 2023 ha cambiato approccio rispetto al governo golpista, aprendo al dialogo e al ripristino dei rapporti. Cambiamento sugellato dall’incontro del 2 maggio 2023 nella capitale del Myanmar, Naypyitaw, tra l’allora ministro degli esteri cinese Qin Gang e il comandante in capo del Myanmar, generale Min Aung Hlain.

L’isolamento internazionale della giunta e il fatto che la Cina fosse, nonostante tutto, il primo partner commerciale del paese, non poteva che portare i militari a rivolgersi nuovamente a Pechino. Questa non doveva fare altro che aspettare e poi offrire l’aiuto richiesto così da poter avanzare le proprie pretese. Oltre a ciò, due fatti specifici hanno ulteriormente motivato l’apertura cinese: la nuova legislazione americana sul Myanmar (nella quale si dichiarava l’appoggio alla causa dei gruppi ribelli) e la decisione del 13 febbraio 2023 del Governo di Unità Nazionale in esilio (NUG) di aprire un ufficio a Washington.

Al di là dell’importanza specifica di questi due eventi, ciò che è rilevante è come questi siano stati interpretati dalla RPC. Questa, infatti, ha visto in ciò il tentativo degli Stati Uniti di inserirsi nelle vicende di un paese a loro confinante con l’intento di alimentare il conflitto interno e, così, creando diversi grattacapi a Pechino, sia per la tensione al confine, sia per i progetti e gli investimenti nella CMEC.

Considerata la rivalità internazionale, per la Cina sarebbe inaccettabile che gli Stati Uniti penetrassero (seppur indirettamente) in quello che considera la sua sfera di influenza.

Ecco perché proprio a partire dal 2023 si è registrato un cambiamento di rotta di Pechino verso la giunta militare.

Convinta che la tenuta del paese fosse messa a rischio e col timore di una frammentazione statuale, la Cina ha cercato di puntellare il governo golpista mediando una tregua tra questo e i gruppi etnici a lei vicini (ad esempio lo United Wa State Army). Secondo le valutazioni cinesi, questo avrebbe permesso di dividere i gruppi etnici – che fino ad ora vedevano nel governo golpista un nemico comune – e ai militari al potere di combattere su meno fronti così da redistribuire le forze nei punti caldi del conflitto.

Le iniziative di Pechino, però, sono state messe a rischio con l’offensiva dei ribelli del 27 ottobre scorso.

Visto il riavvicinamento della Cina alla giunta militare, le diverse fazioni interne al paese hanno deciso di far saltare il banco prima che le relazioni diventassero ancor più salde.

Convinti dell’improbabilità di un intervento diretto di Pechino a sostegno del governo, i ribelli hanno messo in difficoltà il governo cinese, il quale si trova ora ad affrontare un insidioso dilemma: continuare a sostenere direttamente la giunta militare con la speranza che questa sedi le rivolte e mantenga stabile e unito il paese; oppure attendere alla finestra, non esporsi troppo nel sostegno di nessuna delle parti in conflitto, aspettando che emerga più chiaramente il favorito alla vittoria per poi sostenerlo.

Entrambe le opzioni celano rischi, tra i quali, ciò che sembra inaggirabile, è il prolungamento nel conflitto stesso.

Nel prima caso, il sostegno diretto implicherebbe la rottura definitiva delle relazioni con i diversi gruppi che si oppongono al regine. Non solo. Considerando l’opposizione internazionale al regime golpista, l’iniziativa cinese permetterebbe agli USA di condannare pubblicamente la Cina per le azioni sanguinose compiute contro chi lotta per un governo democratico, giustificando così ancor di più l’appoggio statunitense ai gruppi etnici che si oppongono ai militari al potere.

D’altro canto, però, Pechino potrebbe valutare che, visti i numerosi problemi degli Stati Uniti (dall’Ucraina al Medio Orienta e finendo con Taiwan), questi si asterranno dal mettere il becco anche in Myanmar.

Infine, il sostegno esplicito alla giunta militare potrebbe comportare il rischio di un coinvolgimento diretto di Pechino. Pur essendo, allo stato attuale, una possibilità remota, se la guerra civile dovesse mettere definitivamente spalle al muro il governo golpista, la Cina, essendosi esposta troppo, potrebbe decidere di intervenire più o meno direttamente (o almeno minacciare di farlo) per tenere a galla la giunta. Un’iniziativa che fino a pochi anni fa sarebbe stata impossibile, ma che oggi, alla luce di una “guerra mondiale a pezzi” e dei numerosi teatri di crisi a cui Washington deve far fronte, appare meno utopica.

Se non lo facesse, si troverebbe a dover affrontare un governo a lei ostile o, peggio ancora, la frammentazione del paese. Potrebbe dire addio a qualsiasi progetto che le permetta di affacciarsi sul golfo del Bengala senza passare da Malacca e sarebbe costretta a reindirizzare parte delle sue forze militari lungo i duemila chilometri di confine, sottraendo risorse da altri (ben più importati) teatri.

Nel secondo caso, invece, per quanto più congeniale alla politica “attendista” di Pechino, rischierebbe che il mancato controllo degli eventi le si rivolti contro. Attendere senza esporsi significa non farsi nemici ma nemmeno amici. Vuol dire rischiare che si imponga una fazione ostile o lo smembramento del paese. L’attesa senza sostegno potrebbe far perdere influenza nella regione. Un vuoto che potrebbe essere colmato da altri.

Da non sottovalutare, inoltre, la portata mediatica della faccenda. In un periodo in cui la Cina cerca di ostentare la propria forza al mondo, di porsi come alternativa all’occidente a guida americana, mostrarsi incapace di gestire simili teatri di crisi ai propri confini avrebbe un impatto mediatico deleterio e offrirebbe il fianco ai suoi rivali.

Dopo le prima settimane dal 27 ottobre spese nel temporeggiamento e chiedendo una soluzione pacifica del conflitto, a fine novembre Pechino sembra aver fatto la sua scelta. Il 25 novembre le forze armate cinesi hanno intrapreso quattro giorni di esercitazioni a fuoco vivo lungo il confine col Myanmar, lanciando un chiaro segnale alle forze ribelli che per settimane avevano colpito numerose infrastrutture strategiche che collegavano il paese alla provincia cinese dello Yunnan.

Pochi giorni dopo, il 27 novembre, navi da guerra cinesi sono attraccate al porto di Yangon per esercitazioni navali con le forze della giunta militare, iniziate il 29 novembre.

I segnali sono inequivocabili: Pechino ha deciso di puntare sul governo golpista, anche se non si sa ancora quanto sia disposta a spendersi.

Un’ulteriore carta che potrebbe giocare è quella russa. Seppur Mosca persegua una sua agenda, Pechino potrebbe sollecitare il suo partner ad impegnarsi maggiormente nel sostegno della causa, soprattutto dal punto di vista delle forniture militari necessarie a sconfiggere le forze ribelli. Cosa che la Russia fa già da tempo. Tra il 2021 e il 2022, ad esempio, la Russia ha fornito al Myanmar 276 milioni di dollari in forniture militari, rispetto ai 156 milioni di dollari provenienti dalla Cina.

Così, se da un lato Pechino può fornire un aiuto diretto e fungere da deterrente, vista la vicinanza con il Myanmar, la Russia potrebbe supportare la giunta militare rimpinguando il suo arsenale – è vero che la Russia in questo momento ha ben altri problemi, ma i mezzi che servono in Ucraina sono assai diversi da quelli che servono in Myanmar. Il viaggio del 5 dicembre del segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev nella capitale del Myanmar potrebbe essere inquadrato in questa prospettiva.

In conclusione. La crisi in Myanmar potrebbe drammaticamente rientrare nella partita più ampia tra USA e Cina. A differenza degli attuali teatri di crisi, generalmente interpretati come colpi inferti al sistema americano, quello in Myanmar rischia di essere una spina nel fianco della Cina.

Gli Stati Uniti, alle prese con i problemi in Ucraina, Medio Oriente e a Taiwan, hanno prestato inizialmente poco interesse a quel che accadeva nel paese dell’Indocina. Solo recentemente dalle colonne del Washington Post viene dato risalto alla vicenda, chiedendo esplicitamente all’amministrazione Biden di sostenere con più forzai ribelli e di “promuovere e preparare un governo di unità nazionale”.

Come è noto, quando certe tematiche vengo prese in carico da quotidiani di portata globale come il Washington Post, significa che qualcosa bolle in pentola, o comunque che il governo americano terrà in seria considerazione quanto ivi affermato.

Lo stesso vale per Pechino. Difficile pensare che tali affermazioni siano passate inosservate.

Immaginiamo al contrario la preoccupazione della RPC, che vedrà in ciò confermate le preoccupazioni di inizio anno che l’hanno portata a cambiare atteggiamento nei confronti della giunta militare.

A questo punto bisognerà capire cosa faranno gli Stati Uniti, ma soprattutto la Cina. Nel bene o nel male, il comportamento di Pechino avrà inevitabili ripercussioni nell’indopacifico, soprattutto rispetto ai rapporti con i paesi dell’ASEAN.

Ciò che è certo, è l’importanza che il Myanmar svolge per la RPC: serve per il rifornimento energetico (tramite lo sfruttamento dei giacimenti a largo delle coste birmane); per lo sfruttamento commerciale dei porti che si affacciano nel golfo del Bengala (nell’ambito della BRI), che permettono ai prodotti cinesi di aggirare Malacca e di risparmiare migliaia di chilometri di tratta navale; ma anche per lo sfruttamento militare di quei porti, come pianificato per quello di Kyaukpyu che permetterebbe alla Cina di estendere la propria influenza direttamente nell’oceano Indiano, insidiando anche le basi militari indiane che si affacciano nel golfo del Bengala (come la basa navale in costruzione “INS Varsha” che ospiterà la nuova flotta di sottomarini e navi nucleari della marina indiana).

La Cina, dunque, si spenderà per mantenere i piedi ben saldi in Myanmar. Se tutti gli eventi girassero a suo favore (difficile, ma non impossibile), Pechino otterrebbe grossi vantaggi in termini strategici ed economici. Uno su tutti, se riuscisse ad ottenere un punto di appoggio per la sua marina militare nelle coste birmane, obbligherebbe i suoi rivali a dividere il fronte di contenimento (e quindi estenderlo): non più solo Taiwan e le catene di isole del Mar Cinese Meridionale e Orientale, ma anche l’Oceano Indiano.

Scenario improbabile allo stato attuale, ma che acquisirebbe maggior concretezza se il resto del mondo restasse a guardare.

Scenario improbabile allo stato attuale, ma che acquisirebbe maggior concretezza se il resto del mondo restasse a guardare.

(Questo articolo è stato precedentemente pubblicato su Dissipatio)